Fonte des semis et pourritures des racines : comment faire le diagnostic? Suivis des traitements herbicides : surveiller la phytotoxicité et la résistance des mauvaises herbes. Bulletins techniques sur le désherbage mécanique. Présence localisée de fortes populations de cécidomyies du chou-fleur : surveillance conseillée pour les semis tardifs. Plants de maïs tombés ou cassés : dommages d'oiseaux et autres causes. Rouille et oïdium dans les céréales : rappels. Dommages de limaces. Légionnaire uniponctuée : surveillez la présence de larves au Bas-St-Laurent et en Gaspésie. Faibles populations de chrysomèle du haricot dans le soya. Présence de tordeuse dans le maïs et le soya en Chaudière-Appalaches.

FONTE DES SEMIS ET POURRITURES DES RACINES : COMMENT FAIRE LE DIAGNOSTIC?

B. Duval1 et V. Samson1

1. Agronome (MAPAQ)

C’est le moment idéal pour évaluer la santé des racines des cultures, car c’est à cette période qu’il est possible de détecter des problèmes de levée pouvant être liés à la fonte des semis ou à des pourritures racinaires. Voici les conditions favorables à l’apparition de ces maladies, dont certaines ont été observées cette année :

- Sols froids et humides au moment du semis;

- Mauvais drainage ou zones basses du champ;

- Semis trop profonds ou densité excessive;

- Présence de résidus végétaux non décomposés;

- Absence de rotation culturale (présence de pathogènes persistants).

Les problèmes de levée peuvent apparaître sous forme de manques sur le rang (plants absents) ou de zones non uniformes dans le champ. Un dénombrement de plants permet de savoir si une intervention comme un resemis est justifiée. Une levée inégale est aussi un signe à surveiller.

Profitez-en pour inspecter l’état des plantules :

- Indices évidents de problèmes racinaires : plants morts sans lésions foliaires, jaunissement à la base, plants plus petits ou vert pâle en zones;

- Indices plus subtils : germination lente ou absente, plants qui semblent manquer d’eau ou d’engrais.

Si vous suspectez un problème, prélevez des plantules avec leur motte de terre (en zones saines et affectées) et envoyez-les au Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ. Emballez-les soigneusement dans des sacs de plastique noués au collet, puis placez-les dans un sac plus grand bien fermé. Gardez le tout au frais avant l’envoi rapide, car certains pathogènes ne survivent pas longtemps.

Pour plus d’information, consultez le bulletin d’information Évaluation de la santé des racines des grandes cultures en début de saison.

SUIVI DES TRAITEMENTS HERBICIDES : SURVEILLEZ LES PHYTOTOXICITÉS AUX CULTURES ET LA RÉSISTANCE DES MAUVAISES HERBES

B. Duval1, S. Mathieu1, A. Marcoux1 et V. Samson1

1. Agronome (MAPAQ)

À ce moment de la saison, plusieurs interventions de désherbage ont déjà été réalisées. Il est maintenant temps d’en faire le suivi : environ 7 à 10 jours après un traitement herbicide, il est recommandé de vérifier la présence de symptômes de phytotoxicité sur les cultures. C’est aussi une période propice pour observer les mauvaises herbes et diagnostiquer un possible cas de résistance, afin de planifier une intervention de rattrapage si nécessaire.

Phytotoxicités causées par les herbicides

Divers facteurs peuvent expliquer l’apparition de phytotoxicité après l’application d’un herbicide. En voici les principaux :

- Entretien et réglage du pulvérisateur : un équipement mal réglé ou mal nettoyé est une cause fréquente de dommages aux cultures;

- Précipitations importantes : de fortes pluies peuvent provoquer la migration de l’herbicide vers la zone racinaire;

- Dérive par le vent : elle peut exposer des zones non ciblées aux produits;

- Stress à la culture : les conditions climatiques extrêmes (chaleur, sécheresse, gel) ou la présence de maladies et d’insectes peuvent affaiblir les plantes et accentuer les effets des herbicides;

- Caractéristiques du sol : certains ingrédients actifs sont à éviter sur des sols à faible CEC, faible teneur en matière organique ou de texture légère (ex. : métribuzine en sol léger). Le respect de l’étiquette du produit est essentiel. Le pH du sol peut aussi influencer la sensibilité des cultures.

Pour en savoir plus et poser un bon diagnostic, consultez la fiche technique Phytotoxicités causées par les herbicides en grandes cultures : causes et diagnostic.

Diagnostic de la résistance des mauvaises herbes aux herbicides

Un bon diagnostic est essentiel avant de conclure à un cas de résistance d’une mauvaise herbe à un herbicide. Un contrôle partiel ou inefficace peut aussi être causé par plusieurs autres facteurs : moment d'application inadéquat, conditions météo défavorables, erreur de produit ou de réglage de l’équipement, etc. Une fois ces causes écartées, certains indices peuvent orienter vers un cas de résistance :

- Une seule espèce a survécu;

- La distribution des plants survivants est aléatoire ou concentrée aux points d’entrée du champ;

- Le niveau de dommage varie d’une plante à l’autre;

- Le même problème s’est répété dans le passé avec le même groupe d’herbicides;

- Des produits d’un même groupe ont été utilisés à répétition.

Deux types de tests sont disponibles au Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ (LEDP) pour confirmer la résistance :

- Les tests moléculaires, rapides et réalisables dès le stade plantule, mais limités à certaines espèces et groupes d’herbicides;

- Les tests classiques, qui nécessitent la récolte de graines matures, mais permettent de détecter tout type de résistance.

Les tests sont réalisés par le LEDP du MAPAQ au coût de 80 $ par échantillon. Bonne nouvelle : les tests (moléculaires et classiques) sur les amarantes sont gratuits en 2025.

Des instructions précises doivent être suivies pour l’échantillonnage, la conservation et l’envoi au LEDP. Pour tous les détails, consultez Votre trousse « Résistance des mauvaises herbes » pour 2025.

BULLETINS TECHNIQUES SUR LE DÉSHERBAGE MÉCANIQUE

S. Mathieu1, È. Cayer1 et V. Samson1

1. Agronome (MAPAQ)

Dans certains champs, les conditions liées à la culture, aux mauvaises herbes et aux sols sont favorables à l’utilisation d’équipements de désherbage mécanique.

Bien que cette méthode exige une planification rigoureuse, des outils adaptés et bien ajustés, elle constitue une option efficace pour le contrôle des mauvaises herbes. Elle permet notamment de :

- Réduire l’usage des herbicides ainsi que leurs risques pour la santé et l’environnement;

- Diversifier les méthodes de lutte;

- Prévenir le développement de la résistance aux herbicides chez les mauvaises herbes.

Le désherbage mécanique peut ainsi remplacer ou compléter un traitement chimique.

Pour appuyer les conseillers et les producteurs dans l’intégration de cette approche de lutte intégrée, le CÉTAB+ publie des bulletins techniques hebdomadaires portant sur le désherbage mécanique.

PRÉSENCE LOCALISÉE DE FORTES POPULATIONS DE LA CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR : SURVEILLANCE CONSEILLÉE POUR LES SEMIS DE CANOLA TARDIFS

S. Boquel1, V. Samson2, D. Froment2

1. Chercheur (CÉROM) 2. Agronome (MAPAQ)

Les captures actuelles d’adultes de la cécidomyie du chou-fleur (CCF) pour les sites en canola de printemps suivis par le RAP Grandes cultures montrent que les populations sont généralement faibles. Toutefois, certains sites présentent des niveaux de captures moyennes à élevées, notamment en Abitibi-Témiscamingue (Nédélec, Saint-Bruno-de-Guigues et Saint-Édouard-de-Fabre) et en Chaudière-Appalaches (Saint-Isidore, Saint-Lambert-de-Lauzon). Les stades sensibles ne sont toutefois pas encore atteints, puisque les champs de canola dépistés sont entre le stade « levée » et le stade « six feuilles ». Les données de piégeage sont accessibles ICI.

Lorsque les conditions sont propices au développement de la CCF, il peut y avoir jusqu’à quatre pics de captures des adultes (moucherons). Les femelles adultes déposent leurs œufs en grappe près des points de croissance des plants de canola. Les dommages causés par les jeunes larves s’alimentant des tissus végétaux peuvent s’observer 5 à 10 jours après ces pics.

Pour rappel, ce sont les stades « rosette » et « élongation » qui sont les plus sensibles aux dommages causés par les larves de CCF. Il est donc recommandé d’être attentif dans les champs où ces stades seront atteints prochainement. La meilleure façon d’évaluer le risque pour un champ est de dépister l’insecte à l’aide de pièges à phéromone. Depuis le début du suivi de cet insecte par le RAP, on constate que les captures peuvent être très variables d’un champ à l’autre, même au sein d’une même municipalité. Un dépistage est donc recommandé pour chaque champ en canola.

Ce sont surtout les champs semés tardivement qui sont les plus à risque. Durant les stades sensibles, la CCF peut causer le chiffonnement ou la courbature des feuilles, la déformation des bourgeons et la mort du point végétatif ou de l’inflorescence produisant des cicatrices de texture liégeuse. Lors d’infestation sévère, elle peut causer l’arrêt de l’élongation de la tige principale du canola ou induire la mort du bourgeon terminal. Plus tard en saison, les plants endommagés présentent des bouquets de siliques générant des retards dans la maturité du canola.

Toutefois, la grande capacité de compensation du canola peut réduire l’impact sur le rendement de ce ravageur, même en présence d’une population abondante de CCF. En effet, des données préliminaires issues de travaux réalisés au Québec ne montrent aucune relation entre le taux de capture de CCF et le rendement en canola à des densités inférieures à 40 CCF adultes/piège/jour. Une légère tendance à la baisse du rendement est cependant observée avec des captures supérieures à ce taux. Ces observations font actuellement l’objet d’une étude plus approfondie visant à déterminer le seuil économique d’intervention pour le Québec. L’application d’un insecticide pourrait ainsi être envisagée uniquement en dernier recours. Il est également possible de traiter uniquement en pourtour des champs si les captures de CCF sont plus élevées dans les bords du champ qu’au centre.

Pour en savoir davantage sur la méthode de dépistage, l’identification et les stratégies à adopter pour surveiller ce ravageur, consultez la fiche technique La cécidomyie du chou-fleur ou le Guide des ravageurs et des ennemis naturels du canola au Québec.

PLANTS DE MAÏS TOMBÉS OU CASSÉS : DOMMAGES D'OISEAUX ET AUTRES CAUSES

M. St-Laurent1 et B. Duval1

1. Agronome (MAPAQ)

Des dommages associés aux oiseaux, notamment des corneilles, sont rapportés dans quelques régions, dont Chaudière-Appalaches et le Centre-du-Québec. Ces oiseaux peuvent attaquer les plants de maïs jusqu’au stade V4 environ. Ils arrachent les plantules pour manger les semences. L'absence de la semence dans le sol permet d’appuyer l’hypothèse, comme sur la photo ci-dessous.

D’autres causes sont possibles pour expliquer des plants cassés ou tombés : le « green snap » ou « brittle snap », le maïs sans racines (« rootless/floppy corn ») ou les dommages d’herbicides. Pour en savoir plus sur ces types de dommages, consulter l’avertissement Nº 11 du 5 juillet 2024. Le RAP Maïs sucré a produit la fiche Oiseaux noirs : ravageurs des épis de maïs sucré qui mentionne les méthodes de prévention et de lutte.

Pour plus d’information sur d’autres causes de verse du maïs, consultez le bulletin d'information Plants de maïs en forme de « cols d’oie » : causes possibles.

ROUILLE ET OÏDIUM DANS LES CÉRÉALES : RAPPELS

M. St-Laurent1

1. Agronome (MAPAQ)

Des cas de rouille jaune et d’oïdium dans les céréales continuent d’être rapportés dans plusieurs régions. Un dépistage fréquent est recommandé dans les champs atteints par la (les) maladie(s), afin de suivre leur progression : c'est surtout la feuille étendard qui doit être surveillée. Rappelons que les conditions favorables à l’oïdium sont des températures entre 15 et 22 °C et une humidité relative supérieure à 80 %.

Les avertissements des dernières semaines présentent des informations importantes sur ces maladies :

- Rouilles des céréales (caractéristiques);

- Maladies des céréales : présence de rouille jaune et d'oïdium;

- Le développement de l'oïdium est ralenti par les températures chaudes;

- Identification des rouilles de céréales.

DOMMAGES DE LIMACES

È. Cayer1, J. Saguez2, B. Duval1, S. Boquel2

1. Agronome (MAPAQ) 2. Chercheur (CÉROM)

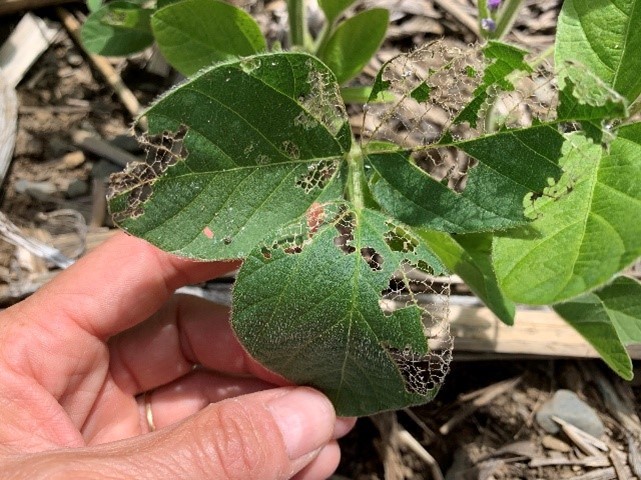

Les conditions humides peuvent favoriser l’activité des limaces, surtout en sols plus lourds. Les dommages qu’elles causent se caractérisent par de la défoliation. Attention à ne pas les confondre avec des dommages causés par d’autres ravageurs. Les limaces et les escargots laissent souvent une trace luisante sur le feuillage qui permet de confirmer qu’ils sont responsables des dommages lorsqu’ils ne sont plus présents sur les plants affectés.

Des dommages importants par ces gastéropodes entrainent parfois le resemis dans les champs affectés. Surveillez les semis tardifs dans les champs avec une présence abondante de résidus.

Pour en connaître davantage sur les limaces ainsi que les stratégies de prévention et de lutte contre celles-ci, consultez la fiche technique Les limaces et les escargots.

LÉGIONNAIRE UNIPONCTUÉE : SURVEILLEZ LA PRÉSENCE DE LARVES AU BAS-ST-LAURENT ET EN GASPÉSIE

J. Saguez1, V. Samson2 et B. Duval2

1. Chercheur (CÉROM) 2. Agronome (MAPAQ)

Depuis la fin avril, le RAP Grandes cultures effectue un suivi des populations de légionnaire uniponctuée à l’aide de pièges à papillons dans toutes les régions. Il y a deux à trois semaines, de nombreux papillons de cette espèce ont été capturés au Bas-St-Laurent et en Gaspésie dans deux pièges suivis par le RAP. Les captures sont encore faibles dans les autres régions.

Les papillons femelles peuvent pondre dans différentes cultures dont le maïs, les céréales et les plantes fourragères, notamment les prairies de graminées. Elles peuvent également poindre sur les mauvaises herbes. Si des masses d’œufs ont été pondues tôt en saison, les larves pourraient actuellement avoir atteint un stade de développement qui soit dommageable pour les cultures. Les larves peuvent s’alimenter du feuillage et causer de la défoliation sur plusieurs cultures.

L’observation des larves peut être effectuée tôt le matin ou en soirée, au moment où elles sont les plus actives. Le dépistage consiste à surveiller les champs à risque, dont les champs de céréales et de maïs semés tardivement, les prairies et les champs avec un mauvais contrôle des mauvaises herbes.

Dans la plupart des cas, il n’est pas nécessaire d’intervenir contre ce ravageur sporadique, car les larves sont généralement bien contrôlées par des ennemis naturels (ex : parasitoïdes, carabes, araignées) ou des agents pathogènes (champignons, bactéries, virus). Si le seuil économique d’intervention est atteint et qu’une intervention est planifiée, consultez la liste des produits homologués sur le site de SAgE Pesticides.

Si des larves sont observées dans les champs, contactez votre responsable régional et le RAP Grandes cultures.

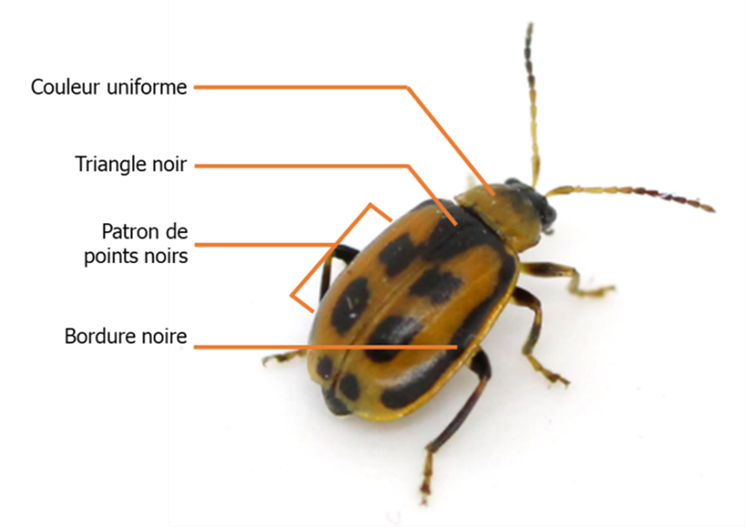

FAIBLES POPULATIONS DE CHRYSOMÈLE DU HARICOT DANS LE SOYA

S. Boquel1

1. Chercheur (CÉROM)

Les résultats des dépistages de la génération hivernante de la chrysomèle du haricot montrent des populations faibles dans les champs de soya (< 1 chrysomèle par mètre de rang). À ces niveaux de population, le soya n’est pas à risque. À titre de comparaison, le seuil utilisé en Ontario pour les stades « Levée du soya » à « Deuxième feuille trifoliée » (VE à V2) est de 52 chrysomèles par mètre de rang. Ce seuil n’a jamais été atteint au Québec depuis le début du suivi du ravageur, en 2019.

Durant les stades végétatifs, le soya est très tolérant à la défoliation et les adultes ne s’alimentent pas longtemps dans les champs en début de saison. L’insecte est plutôt à surveiller au mois d’août pendant les stades R5 à R7, puisqu’il peut causer des dommages aux gousses et affecter les grains. Les dépistages de la première génération de la chrysomèle du haricot réalisés dans le cadre du RAP Grandes cultures reprendront au début de mois d’août.

Pour en savoir plus sur le cycle biologique, les dommages et la méthode de dépistage, consulter la fiche technique La chrysomèle du haricot dans le soya et la vidéo sur la chrysomèle du haricot.

PRÉSENCE DE TORDEUSE DANS LE MAÏS ET LE SOYA EN CHAUDIÈRE-APPALACHES

J. Saguez1, V. Samson2

1. Chercheur (CÉROM) 2. Agronome (MAPAQ)

Au cours des dernières semaines, la présence de larves de tordeuses appartenant à l’espèce Cnephasia stephensiana a été rapportée dans des champs de soya et de maïs en Chaudière-Appalaches. Bien qu’il puisse s’attaquer à un grand nombre de plantes, cet insecte cause rarement des dommages dans les grandes cultures. Les larves sont minuscules (entre 15 et 18 mm), elles minent le feuillage, puis s'enroulent dans le feuillage en tissant un filet de soie à l’intérieur duquel elles se nourrissent jusqu’à la formation de la chrysalide. La présence de petites crottes noires peut aussi être observées.

Soyez vigilants et contactez votre représentant régional du MAPAQ en cas d’infestation ou d’observation de dommages.

| Toute intervention envers un ennemi des cultures doit être précédée d’un dépistage et de l’analyse des différentes stratégies d’intervention applicables (prévention et bonnes pratiques, lutte biologique, physique et chimique). Le Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP) préconise la gestion intégrée des ennemis des cultures et la réduction des pesticides et de leurs risques. |

Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le secrétariat du RAP. Édition : Marianne St-Laurent, agr., M. Sc. et Lise Bélanger (MAPAQ). La reproduction de ce document ou de l’une de ses parties est autorisée à condition d'en mentionner la source. Toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est cependant strictement interdite.