Dépistage des vers fil-de-fer. Début des captures de papillons du ver-gris noir. Prévisions du pic d’émergence de la mouche des semis. Vergerette du Canada résistante au glyphosate : quoi faire en début de saison.

Les vers fil-de-fer (VFF) font partie des ravageurs des semis qui peuvent affecter les cultures en début de saison, particulièrement le maïs de grandes cultures, selon leur abondance et leur espèce. Ils s'alimentent des semences en germination et des parties souterraines des jeunes plantules. La période des semis est le moment idéal pour débuter le dépistage de ces insectes.

Pourquoi les dépister?

Le dépistage des VFF permet de dresser un portrait des champs. Connaître l’état des populations d’un champ (ex. : présence/absence, abondance, espèces) permet de déterminer si le recours à une méthode de lutte est nécessaire ou non. Produire un historique de présence et/ou d’infestation et évaluer si un champ a atteint un seuil économique d’intervention peuvent servir à préparer une justification agronomique ou une recommandation pour l’utilisation de semences enrobées avec un insecticide. Ces documents seront obligatoires à partir du 1er janvier 2025, quelle que soit la matière active utilisée et non seulement les néonicotinoïdes.

La présence et l’abondance de VFF diffèrent d’un champ à l’autre et dépendent d’une combinaison de plusieurs facteurs agroenvironnementaux. Chaque champ est unique et devrait faire idéalement l’objet d’un dépistage.

Quand les dépister?

Le dépistage devrait débuter au moment des semis, lorsque le sol est suffisamment humide et réchauffé et que sa température a atteint 12 °C à une profondeur de 10 à 15 cm. C’est à cette période de l’année que les VFF, enfouis à une profondeur comprise entre 30 et 60 cm, remontent près de la surface. Plusieurs facteurs influencent leurs déplacements verticaux, dont l’humidité et la température du sol. Les VFF sont aussi attirés par le CO2 qui est libéré par la matière en décomposition et les grains en germination. La période de dépistage des VFF, qui dure environ 3 à 4 semaines, s'étale généralement de la mi-mai à la mi-juin.

Comment les dépister?

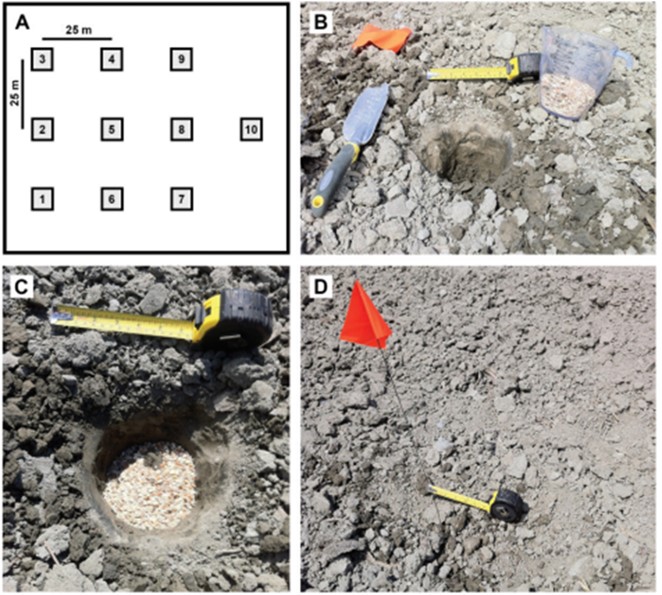

Le dépistage est effectué à l’aide de pièges-appâts en germination. Ces pièges sont constitués d’un mélange de grains non traités, de farine et de gruau qui attire les VFF. On installe au minimum 10 pièges-appâts par champ, dans les zones du champ qui présentent un risque. Les pièges sont installés pour une période de 7 à 10 jours et le dépistage peut être réalisé pendant plusieurs semaines consécutives.

Au Québec, deux méthodes de dépistages sont proposées :

- la méthode de dépistage dite « régulière », utilisée par les dépisteurs du RAP Grandes cultures, permet d’obtenir un portrait réel des populations dans les champs et ainsi de déterminer si l’un des seuils économiques d’intervention établis pour le Québec est atteint, en se basant sur l’abondance et les espèces de VFF retrouvés. C’est donc la méthode qui demeure à privilégier pour caractériser la population de VFF d’un champ et bâtir un historique de ses champs;

- la méthode de dépistage dite « allégée » permet d’écourter le temps de dépistage. Elle permet de déterminer si le champ dépisté présente ou non un risque lié à la présence de VFF. Cette méthode ne permet toutefois pas de déterminer l’abondance de VFF ni de connaître les espèces présentes.

Il est donc fortement recommandé de procéder au dépistage des VFF dès ce printemps, afin de se préparer aux modifications réglementaires. Les populations de VFF étant sensiblement les mêmes d’une année à l’autre en raison de la durée des stades larvaires se déroulant sur plusieurs années, les informations recueillies cette saison pourront servir d’éléments justificatifs pour les saisons à venir.

Pour plus d’information

- Fiche technique Ravageurs des semis : dépistage et seuils économiques d'intervention

- Webinaire du 15 mars 2024 sur la Méthode de dépistage allégée

Julien Saguez1, Véronique Samson2, Brigitte Duval2, Stéphanie Mathieu2 et Marie-Edith Cuerrier2

1. Chercheur (CÉROM); 2. Agronome (MAPAQ)

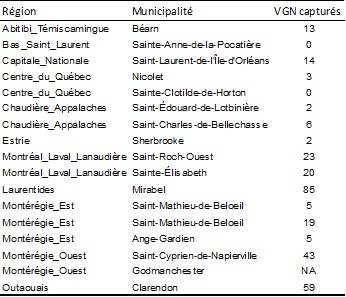

Le ver-gris noir (VGN) est l’un des premiers insectes suivis par le RAP Grandes cultures au printemps. Les papillons migrateurs sont arrivés au Québec au cours des derniers jours. Cette situation est similaire aux années précédentes. Des papillons ont été capturés en quantité variable dans presque tous les pièges installés dans la province (tableau 1).

Le nombre de papillons capturés est simplement un indicateur de la présence de l’insecte dans un secteur. Les papillons ne causent pas de dommages aux cultures. Ce sont les larves (chenilles) qui peuvent causer des dommages, généralement entre le début juin et le début juillet, en coupant les plants de maïs. Le RAP déterminera dans les prochaines semaines la période où les cultures, principalement le maïs, pourraient être davantage susceptibles d’être endommagées.

Les champs de maïs les plus à risque pour les pontes sont les :

- champs où une culture de couverture a été détruite moins de 14 jours avant le semis;

- champs ayant une abondance élevée de mauvaises herbes;

- champs en semis direct, surtout sur un précédent de prairie ou de soya.

En guise de prévention, les couverts végétaux devraient être détruits, s’il y a lieu, au moins 14 jours avant le semis du maïs.

Suivez les prochains avertissements pour connaître la date probable d’apparition des premiers dommages et le meilleur moment pour surveiller les champs de maïs.

1. Chercheur (CÉROM), 2. Agronome (MAPAQ)

Les larves de la mouche des semis se nourrissent des grains de soya et de maïs en germination. Elles s’attaquent aussi aux racines et aux plantules des cultures. Une forte mortalité des plantules, des manques à la levée ou des retards dans la levée peuvent être des signes de la présence de ce ravageur. Au Québec, selon les normales de saison, le pic d’activité de la mouche arrive plutôt vers la fin de la période des semis et peu de champs sont affectés par cet insecte. Cependant, lorsqu’un champ est très infesté, les pertes peuvent être importantes.

Le CÉROM a développé un modèle basé sur l’accumulation de degrés-jours permettant de prédire la date du pic d’activité printanier maximal (50 % des mouches émergées) de la première génération de mouche des semis. Vous pouvez consulter les dates estimées par le modèle, généré le 8 mai 2024, pour les différentes régions du Québec.

Les champs semés à une date proche du pic d’activité et qui présentent des facteurs de risque pourraient être sujets à une infestation ou à des dommages par la mouche des semis. La présence de larves et de dommages peut être observée environ deux semaines après les pics prévisionnels. Une attention particulière doit être portée lors de la levée de la culture dans les champs présentant des facteurs de risque. Il est à noter que ce modèle prévisionnel prédit le pic d’activité printanier de la mouche des semis et non la pression d’infestation. Cette pression doit être évaluée par un suivi spécifique au champ.

Pour en connaître davantage sur les facteurs de risque et les méthodes de lutte préventives, référez-vous à la fiche technique sur la Mouche des semis.

Si des dommages en lien avec la mouche des semis sont observés dans vos champs, vous pouvez rapporter ces cas en contactant votre responsable régional RAP Grandes cultures du MAPAQ.

Pour plus d’information, consultez les documents suivants :

- Webinaire Mise au point des connaissances sur la mouche des semis

- Webinaire Gestion intégrée de la mouche des semis dans les grandes cultures

DÉPISTAGE, DÉTECTION DE LA RÉSISTANCE ET CONTRÔLE EN DÉBUT DE SAISON

Collaboration : Brigitte Duval1, Véronique Samson1, Amélie Picard1 et Marie-Edith Cuerrier1

1. Agronome (MAPAQ)

Le début du mois de mai est un bon moment pour dépister la vergerette du Canada dans les champs en semis direct ou dans les zones non perturbées par le travail de sol. Cela permet également de vérifier si elle présente une résistance au glyphosate ou à d'autres herbicides.

| Il est primordial de détruire les plantules de vergerette en début de saison, soit au stade rosette. Passé ce stade, la plante est plus difficile à contrôler, tant chimiquement que mécaniquement. |

En 2023, le réseau de surveillance du RAP Grandes cultures et la vigilance du milieu ont permis de détecter 28 nouvelles populations de vergerette du Canada résistantes aux herbicides des groupes 2 et/ou 9 en Estrie, en Chaudière-Appalaches et en Montérégie. La vigilance est de mise puisque la mauvaise herbe produit de petites graines avec une aigrette leur permettant de se disperser sur de longues distances. Ainsi, quelques individus résistants, au départ isolés, peuvent rapidement se propager. Pour plus d’information sur le bilan des populations de mauvaises herbes résistantes découvertes en 2023, cliquez ici.

Pour dépister la vergerette du Canada, visitez les bords de champs et de fossés ainsi que les autres endroits où le sol n’a pas été perturbé. Ces endroits sont ceux où la plante a pu s’établir l’automne précédent.

Certaines caractéristiques des feuilles permettent d’identifier la vergerette du Canada au printemps :

- leur disposition est alterne et en rosette;

- leur surface est très pubescente avec des poils soyeux;

- leur marge comprend quelques grosses dents.